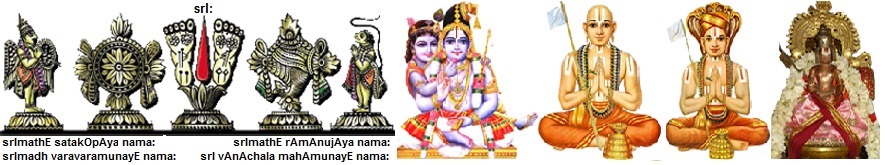

श्रीः

श्रीमते शठकोपाय नमः

श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीमद्वरवरमुनये नमः

श्री वानाचलमहामुनये नमः

श्रीमान् वेंकटनाथार्य: कवितार्किक केसरी |

वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा ह्रुदी ||

[वे जो विरोधी पंडितों और तर्क करनेवालों के लिए शेर के समान है और वे जो अलौकिक संपत्ति (ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि) के स्वामी है और जिनका पवित्र नाम वेंकटनाथ है, ऐसे श्री वेदांताचार्य सदा मेरे ह्रदय में रहे।]

अवतार

जन्म नाम : वेंकटनाथ

जन्म वर्ष : कलि युग, वर्ष 4370 (1268 AD)

माह और नक्षत्र : भाद्रपद , श्रवण (श्रीनिवास् भगवान् के समान)

जन्म स्थान : कांचीपुरम्, तिरुत्तंक

गोत्र : विश्वामित्र गोत्र

अवतार : श्रीनिवास् भगवान् की पवित्र घंटी (जैसा की उन्होंने अपने ग्रंथ संकल्प सूर्योदय में बताया है)

माता-पिता : अनंत सूरी और तोतारम्बै

इस विभूति को छोड़ने के समय उनकी आयु : लगभग सौ वर्ष। उन्होंने यह विभूति कलि युग के 4470 वर्ष (1368 AD) के लगभग श्रीरंगम में छोड़ी

उनका ‘वेदांताचार्य’ नाम श्री रंगनाथ ने दिया, और ‘कवितार्किक केसरी’ और ‘सर्वतंत्र स्वतंत्र’, यह नाम श्री रंग नाच्चियार (श्री महालक्श्मीजि) ने प्रदान किया।

उनके “वरदाचार्य” नाम के एक पुत्र थे। श्री वरदाचार्य और एक जीयर जिनका नाम “ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र जीयर” था, वे वेदांताचार्य के शिष्य थे।

किडाम्बी आच्चान् के पौत्र किडाम्बी अप्पुल्लार, श्री नदादूर अम्माल के शिष्यों में एक थे।

तिरुविरुत्तम-3 में बताये गये “अप्पुल” का अर्थ है गरुड। उनके नाम में अप्पुल्लार शब्द उनके गरुड़ के समान गुणों को दर्शाता है। उनका अन्य नाम ‘वादि हंसाबुवाहन” है – एक मेघ के समान जो हंसों को पराजित करता है, वे अपने विरोधी तर्क करनेवालों को पराजित करते हैं। उनका अन्य नाम ‘रामानुजर’ था।

सर्व प्रसिद्ध श्री वेदांताचार्य, श्री किदाम्बी अप्पुलार के भांजे और शिष्य थे।

जब वेदांताचार्य छोटे थे, वे अपने मामा श्री किदाम्बी अप्पुलार के साथ श्री नदादूर अम्माल की कालक्षेप गोष्ठी में सम्मिलित होने गये थे। इसका उल्लेख करते हुए वेदांताचार्य कहते हैं कि श्री नदादूर अम्माल ने उन पर कृपा कर कहा कि सत्य की स्थापना करेंगे और विशिष्टाद्वैत श्रीवैष्णव सिद्धांत के सभी विरोधियों को समाप्त करेंगे।

ग्रंथ

नदादूर अम्माल की क्रिपा से, श्री वेदांताचार्य ने असंख्य ग्रंथों कि रचना की और विशिष्टाद्वैत के विरोधी बहुत से दार्शनिक और तर्क करनेवालों को पराजित किया।

श्री वेदांताचार्य ने सौ से अधिक ग्रंथों कि रचना की और वे ग्रंथ संस्कृत, तमिल और मणिप्रवालम (संस्कृत और तमिल का मिश्रण) भाषाओं में हैं।

उनके प्रमुख ग्रंथों में से कुछ निम्न है –

- तात्पर्य चन्द्रिका, जो गीता भाष्य का व्याख्यान है

- तत्वटीका, श्री भाष्य के एक खंड का व्याख्यान

- न्याय सिद्धज्ञानं, जो हमारे संप्रदाय की सिद्धांत का विश्लेषण करता है

- सदा दूषणी, जो अद्वैत सिद्धांत के विरुद्ध है

- अधिकर्ण सारावली, श्री भाष्य के वर्ग विभाजन से सम्बंधित है

- तत्व मुक्ताकलापं, जो हमारे तत्व को समझाता है और सर्वार्थ सिद्धि नामक उसका व्याख्यान

- चतुःश्लोकी स्त्रोत्र और गद्य त्रय के लिए संस्कृत में भाष्य

- संकल्प सूर्योदय, जो एक नाट्य के रूप में है

- दया शतकम्, पादुका सहस्रं, याद्वाभ्युध्यम्, हंसासंदेशं;

- रहस्य त्रय सारं, संप्रदाय परिशुद्धि, अभयप्रदान सारं, पर मत् भंगम्

- मुनिवाहन भोगं, जो अमलनादिपिरान पर व्याख्यान है

- आहार नियम, अनुशंसित भोजन की आदतों पर एक तमिल लेख

- दशावतार् स्त्रोत्र, गोदा स्तुति, श्री स्तुति, यतिराज सप्तति जैसे स्त्रोत्र

- द्रमिदोपनिषद् तात्पर्य रत्नावली, द्रमिदोपनिषद् सारं, जो तिरुवाय्मौली के अर्थों को प्रदान करता है

और बहुत कुछ।

इस लेख के अब तक के प्रकरण श्री पुतुर स्वामी द्वारा प्रकाशित मलर पर आधारित है।

वेदांताचार्य और अन्य आचार्य

वेदांताचार्य ने पिल्लै लोकाचार्य की प्रशंसा में ‘लोकाचार्य पंचासत’ नामक एक सुंदर प्रबंध कि रचना की। वेदांताचार्य, पिल्लै लोकाचार्य से आयु में 50 वर्ष छोटे थे और वे उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे जिसे इस ग्रंथ के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है; इस ग्रंथ का आज भी तिरुनारायणपुरम (मेलकोट, कर्नाटक) में नियमित रूप से पाठ किया जाता है। श्री उ.वे. टी.सी.ए. वेंकटेशन स्वामी द्वारा लिखित श्री उ.वे. वि.वि. रामानुजम् स्वामी के व्याख्यान पर आधारित, ‘लोकाचार्य पंचासत्’ के अंग्रेजी शब्दार्थ http://acharya.org/books/eBooks/vyakhyanam/LokacharyaPanchasatVyakhyanaSaram-English.pdf पर प्राप्त कर सकते हैं।

वादिकेसरी अलगिय मणवाल जीयर ने अपने “तत्वदीप” और अन्य ग्रंथों में वेदांताचार्य के ग्रंथों का उल्लेख किया है।

श्री मणवाल मामुनिगल ने तत्वत्रय और मुमुक्षुपदी (पिल्लै लोकाचार्य द्वारा रचित) के अपने व्याख्यान में वेदांताचार्य के शब्दों का उपयोग किया है; और मणवाल मामुनिगल प्रेम से वेदांताचार्य को ‘अभियुक्तर’ कहते थे।

श्री ऐरुम्बिअप्पा, मणवाल मामुनिगल के एक अष्ट दिग्गज, ने अपने ‘विलक्षणमोक्षाधिकारी निर्णय’ में वेदांताचार्य के ‘न्यायविंशति’ का उल्लेख किया है, और उसके अर्थों का सार भी समझाया है।

चोलसिंहपुर (शोलिंगुर) के स्वामी डोड्डाचार्य ने वेदांताचार्य के सतदूषणी पर चण्डमारुतम् नामक टिका लिखा। इसलिए उन्हें छन्दमृतं डोडाचार्य कहा गया और उनकी परंपरा के सभी अगले आचार्यों को भी आज तक यही कहा जाता है।

प्रतिवादी भयंकर अण्ण् और उनके शिष्यों और वंशजो का वेदांताचार्य के प्रति समर्पण सभी को ज्ञात है। यहां तक की तिरुविन्दलूर और अन्य दक्षिणी केंद्रों में निवास करने वाले वंशजो के नाम वेदांताचार्य के पुत्र के नाम “नायिनाचार्य” पर रखे गये हैं, जो उनके पुत्र के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाते है।

कई अन्य आचार्यों और विद्वानों ने वेदांताचार्य के ग्रंथों पर व्याख्यान लिखा है या उनका उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है ।

……….श्री डोड्डाचार्य के शिष्य नरसिंहराजाचार्य स्वामी ने, ‘न्याय परिशुद्धि’ पर समीक्षा की है;

……….मैसूर (मण्डयम), उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुए अनंताल्वान ने वेदांताचार्य के ग्रंथों का संदर्भ अपने कई लेखों में की है;

……….उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर काल में कांचीपुरम में रहने वाले कुंरप्पाक्कम स्वामी ने अपनी रचना ‘तत्व्- रत्नावली’ में वेदांताचार्य को सानुराग ‘जयति भगवान् वेदंताचार्य स् तार्किक-केसरी’ कहकर संबोधित किया है।

* श्री वेदांताचार्य को भी, अपने पूर्वाचार्यों और समकालीन आचार्यों के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान था, जिसका प्रमाण उनकी “अभितिस्तव्” में मिलता है, “कवचं रंगमुक्ये विभो ! परस्पर-हितैषीणाम् परिसरेशु माम् वर्त्य” , (हे भगवान! कृपया मुझे श्रीरंगम में उन महान भागवतों के चरणों में निवास प्रदान करे जो परस्पर एक दुसरे के शुभ चिन्तक हैं)।

* “भगवद् ध्यान सोपान्” की अंतिम पंक्ति में, श्री वेदांताचार्य, श्री रंगम के बहुश्रुत विद्वानों और कला प्रेमियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनके विचारों को स्पष्टता प्रदान की और उन्हें एक सरल और आकर्षक शैली विकसित करने के सक्षमता प्रदान की”।

* श्री वेदांताचार्य की श्री रामानुज के प्रति भक्ति को सभी भली प्रकार जानते हैं; अपने ग्रंथ “न्यास तिलका” की प्रारंभिक कविता “उकत्य धनंजय” में, वे संतुष्टी करते हैं कि भगवान परोक्ष रूप में उन्हें यह बताते हैं की उनके द्वारा मोक्ष दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री रामानुज के संबंध मात्र से ही उन्हें मोक्ष मिलने का निर्धारण हो गया है।

यह सब वेदांताचार्य और अन्य विद्वानों का एक दुसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और आदर को दर्शाता है और जिसने हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय पर सर्वमान्य विचार विमर्श के रास्ते बनाये।

आचार्य – चंपू

श्री एस. सत्यमूर्ति ईयेंगर, ग्वालियर (ग्वालियर स्वामी के रूप में भी जाने जाते हैं), अपनी 1967 की एक पुस्तक “अ क्रिटिकल अप्प्रेसिएशन ऑफ़ श्री वेदांत देसिका विस-अ-विस द श्रीवैष्णवाइट वर्ल्ड” में श्री वेदांतार्चार्य के विषय में कुछ अन्य जानकारी बताये हैं। निम्न बताई गयी बहुत सी बातें इसी पुस्तक से ली गयी है।

वे एक रचना, वेदांताचार्य विजय (आचार्य चंपू) का उल्लेख करते हैं, जो गद्य और कविता के रूप में संस्कृत भाषा में महान विद्वान और कवि “कौशिक कवितार्किकसिंह वेदंताचार्य” द्वारा लिखी गयी है, जो लगभग 1717 AD के समय में हुए। इस रचना को वेदांताचार्य के जीवन का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक अभिलेख माना जाता है।

इस रचना के पहले स्तबक (भाग / खंड) का प्रारंभ मंगलाशासन से होता है, उसके बाद रचयिता के परिवार, कांचीपुरम शहर और वेदांताचार्य के दादाजी श्री पुंडरिक यज्व के बारे में बात की गयी है।

दूसरा स्तबक अनंत सूरी (श्री वेदांताचार्य के पिता) के जन्म और विवाह और उनकी पत्नी के गर्भ में दिव्य घंटी (वेदांताचार्य भगवान की घंटी के अवतार माने गये हैं) के प्रवेश से सम्बंधित है।

वेदांताचार्य का जन्म, उनका बचपन, उनका अपने मामाजी के साथ श्री वत्स्य वरदाचार्य की पाठशाला में जाना और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, जनेऊ धारण करना, वेद और पुराण आदि कि शिक्षा प्रारंभ करना, विवाह, भगवान हयग्रीव के कृपापात्र होना, न्याय सिद्धज्ञान सहित कई ग्रंथो की रचना करना और कवितार्किकसिंह की उपाधि प्राप्त करना, यह सब तीसरा स्तबक में विस्तार से वर्णन किया गया है।

चौथे स्तबक में कांची के उत्सव, वेदांताचार्य द्वारा “वरदराज पञ्चासत्” की रचना करना, अद्वैत विद्वान् विद्यरन्य के साथ सामना और उस पर विजय प्राप्त करना, और वेंकटाद्री की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है।

पांचवे स्तबक में उनकी यात्रा का वर्णन, “दया- शतकम्” की रचना और उनकी “वैराग्य-पंचक”, जो विद्यरन्य द्वारा राज दरबार में आने के निमंत्रण का प्रतिउत्तर है, की रचना; उत्तर क्षेत्र की यात्रा; कांचीपुरम लौटना; विद्यरन्य और एक द्वैत विद्वान् अक्षोभ्य मुनि के वाद विवाद में निर्णय देना; दक्षिण के मंदिरों की यात्रा; तिरुवेंदिपुरम में कुछ समय निवास करना; बहुत से ग्रंथों की रचना करना; श्री मुष्णम् की यात्रा; और श्री रंगम पधारने का निमंत्रण मिलना आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है।

‘आचार्य चंपू’ का अंतिम और छठा स्तबक, वेदांताचार्य की श्री रंगम की यात्रा, उनके श्री रंगनाथ के दर्शन करना, ‘भगवद ध्यान सोपान’ आदि की रचना, कृष्णमिश्र नाम के एक अद्वैती पर 18 दिनों तक चले लम्बे वाद विवाद के बाद विजय प्राप्त करना और ‘वेदांताचार्य’, ‘सर्वतंत्र स्वतंत्र’ आदि उपाधि प्राप्त करना, कवि द्वारा चुनौती देने पर ‘पादुका सहस्रं’ की रचना करना, मुस्लिमों द्वारा श्रीरंगम पर हमला, वेदांताचार्य का देश के पश्चिमी भाग में निवास करना, ‘अभितिस्तव’ की रचना, अन्य क्षेत्रों में उनकी यात्रा, सपेरे की चुनौती पर ‘गरुडान्डक’ की रचना, उनके पुत्र का जन्म और ‘रहस्यत्रयसार’ की रचना का वर्णन करता है।

इस पुस्तक ‘आचार्य चंपू’ ने वृहद लोकप्रियता प्राप्त की, संस्कृत विद्वानों द्वारा इसे उत्सुकता से पढ़ा गया; फिर भी इस मूल्यवान पुस्तक के पुनः प्रकाशन के कोई प्रयास नहीं किये गए।

-अदियेन् भगवति रामानुजदासी

आधार : https://guruparamparai.wordpress.com/2015/06/05/vedhanthacharyar/

archived in https://guruparamparaihindi.wordpress.com , also visit http://ponnadi.blogspot.com/

pramEyam (goal) – http://koyil.org

pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com

pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org

srIvaishNava Education/Kids Portal – http://pillai.koyil.org

Pingback: vEdhAnthAchAryar | guruparamparai – AzhwArs/AchAryas Portal

Pingback: कूर नारायण जीयर | guruparamparai hindi

Pingback: प्रतिवादि भयंकर अण्णन् | guruparamparai hindi